Resumen: El jardín inglés nació en Inglaterra en el siglo XVIII como oposición al jardín francés. El placer por disfrutar de la naturaleza se muestra con jardines que recrean una naturaleza improvisada, en donde la irregularidad, el agua y los caprichos se imponen por todo el jardín. Una de las arquitecturas más utilizadas en el jardín inglés será el templo clásico de planta circular, un modelo que nace en la antigüedad y se recupera en el siglo XVIII. En este post, hacemos un análisis de los orígenes de estos templos, su evolución en el arte y su recreación en el jardín inglés.

Summary: The English Garden was born in England in the eighteenth century as opposed to the French Garden. The pleasure of enjoying nature shows with gardens that recreate improvised nature, where the irregularity, water and “capriccios” are imposed throughout the garden. One of the architectures used in the English garden is the classic circular temple, a model born in the ancient times and is recovering in the eighteenth century. In this post, we analyze the origins of these temples, its evolution in art and recreation in the English garden.

![monaco78]()

Templo circular en el jardín inglés de Munich (Alemania) 1832-1836

BREVE HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN INGLÉS

El ser humano, a lo largo de la historia, siempre ha tenido una sensibilidad, y a la vez una necesidad, de estar en contacto con la naturaleza. Desde esta perspectiva aunque las civilizaciones fueron evolucionando en su pensamiento, la naturaleza siempre estuvo presente en sus vidas. De ahí que desde la antigüedad haya habido una necesidad de crear los jardines y espacios abiertos.

La historia y evolución de los jardines es muy amplia y en esta ocasión nos quedaremos con uno de los jardines que tuvieron mayor repercusión en el siglo XVIII, es el llamado jardín paisajístico o mejor conocido como el jardín inglés.

El jardín inglés surge precisamente en Inglaterra hacia el año 1720. Se trata de un modelo de jardín que rompe con el modelo que se había dado desde la antigüedad que es el jardín geométrico y organizado cuya máxima expresión se desarrolló en los jardines del Palacio de Versalles en el siglo XVII. Por el contrario, el jardín inglés se acerca más al concepto de imitación de la naturaleza virgen aunque esta imitación es siempre producto de un plan prediseñado y organizado. La influencia para la creación de este modelo jardín proviene desde distintos ámbitos: en el plano político por ir contra todo aquello que simbolizara las ideas francesas y Versalles con sus jardines ofrecía esta gran influencia, desde el plano artístico a través de la influencia de la pintura paisajista italiana del siglo XVII o desde el plano literario con la lectura de autores clásico. Igualmente todo ello inundó un nuevo concepto de vida que fue llevado al arte, el Naturalismo, que derivará a una época nueva y un nuevo movimiento en todos los ámbitos, el Romanticismo.

![Prior Park con estanque y puente palladiano al fondo]()

Jardín inglés de Prior Park con estanque y puente palladiano al fondo. Bath (Inglaterra). 1734-1764

Dicho esto los elementos más sobresalientes y característicos del jardín inglés serán:

- Jardines que recrean la naturaleza en su estado de original, separándose de las líneas rectas y buscando lo imperfecto, lo irregular, lo espontáneo. Al mismo tiempo hay una búsqueda de contrastes y colores, luces y sombras.

- Dentro de estas formas irregulares hay un gusto por las pequeñas colinas, caminos sinuosos, lugares escondidos, senderos que se bifurcan, accidentes en el terreno…

- Un gusto por el agua: a través de estanques irregulares, cursos de agua sinuosos o serpentinados, cascadas, manantiales…

- Gusto por la arquitectura “caprichosa”: en medio de los jardines aparecen pequeñas arquitecturas como puentes, muelles, ruinas, granjas, grutas, castillos, ermitas, pabellones de baile, pabellones de recreo junto a los lagos, kioskos japoneses o chinescos, templos clásicos….

EL TEMPLO CLÁSICO EN EL JARDÍN INGLÉS

Como un ejemplo característico de arquitectura de todo jardín inglés es la creación de un templo clásico. Aunque existen algunos que recrean templos griegos de planta rectangular, el más característico es el templo clásico de planta centralizada. Este tipo de templos se realizan en mármol, se levantan sobre un basamento o pequeña escalinata desde donde se elevan una serie de columnas clásicas y se cubre con una bóveda centralizada decorada con casetones. En el centro del templo se suele colocar una escultura clásica relacionada con Venus, Baco o Cupido (dioses relacionados con el amor, la belleza, el vino…).

![templo-del-amor-en-el-palacio-de-versalles-17454250]()

Templo del Amor (Jardines de Versalles. Francia). 1778

La ubicación de estos templos suelen ser, bien junto a los estanques o bien sobre pequeñas colinas para que el punto de visión sea más agradable y apacible al espectador. Además el contraste del mármol blanco con el fondo verde de la vegetación o el reflejo del mismo en el agua, lo hacía aún más espectacular.

El simbolismo de estos templos siempre tienen una relación directa con la cultura clásica, a través de la arqueología, los modelos conservados o los tratados de arquitectura. El círculo siempre ha representado la perfección, e incluso en diversas épocas las arquitecturas de planta centralizada o cubiertos por cúpulas tan sólo estaban destinadas bien al poder eclesiástico o bien al poder real.

![800px-Dijon_-_Jardin_de_l'Arquebuse_-_Temple_d'amour_4]()

Jardín inglés de la Arquebuse (Francia). 1803

ANTECEDENTES DEL TEMPLO CIRCULAR

La creación de una arquitectura de planta circular es la expresión más antigua de las primeras edificaciones cuando en los inicios del Neolítico se empezó a crear la cabaña y hábitats de planta circular. A medida que avanzaban los tiempos, las construcciones circulares se destinaban a enterramientos o santuarios, como lo demuestran construcciones del Megalitismo como los dólmenes de corredor o santuarios como incluso el famoso Stonehenge (Inglaterra).

![dolmenvallgorguinacom_entrada]()

Dolmen de Vallgorguina (Barcelona, España) con cámara con planta circular

Ya en el arte clásico, el mundo griego crea un modelo de templo circular cuya cella se situaba en el centro rodeada de una columnata clásica exenta y elevada sobre unas gradas. A este tipo de construcciones se les llamaron tholos y el más destacado en la antigua Grecia fue el Tholos de Delfos (380-360 a.C).

![IMG_1115]()

Tholos de Delfos (Grecia)

El mundo romano copiará el mismo modelo de templo, más estilizado y decorado en mármol. Sus cubiertas podían ser en madera y con tejas romanas (“tégulas”) o bien por una cúpula. Algunos ejemplos conservados son el Templo de Hércules (Roma, 120 a.C), el Templo de Vesta (Tívoli, principios s.I a.C), el Templo B del Foro Argentina (Roma, 101 a.C) o el Templo de Vesta (Roma, 191).

![templo_de_vesta]()

Templo de Hércules (Roma). Año 120 a.C.

Aunque en el románico y gótico se sigue la tradición de realizar edificios de planta centralizada, principalmente en baptisterios, mausoleos o iglesias relacionadas a la orden del Temple, éstos van a adquirir formas exteriores poligonales e interiormente circulares, quizás uno de los ejemplos excepcionales es el Baptisterio de Pisa (1152-1363), de planta circular y con columnas y mármoles decorados exteriormente.

![battistero_sangiovanni]()

Baptisterio de Pisa (Italia)

En el Renacimiento, con el ideal de hacer una mirada al pasado en todos los aspectos de la vida, incluyendo la arquitectura, nuevamente se difundirá este tipo de modelo. De gran importancia serán los Tratados de Arquitectura en el que basándose en los textos de Vitruvio (80-70 a.C – después del 15 a.C) y su tratado escrito en el año 15 a.C, se realizará una nueva lectura a la arquitectura clásica. El primer texto impreso de Vitruvio De Architectura (1486) habla de la descripción y construcción de los templos redondos (Libro IV, Cap. VII), posteriormente el libro III del Tratado de Serlio (1537-1551) recoge en sus páginas XVI, XXIIIv y XXIV plantas y alzados del templo de Vesta en Tívoli o San Piedro in Montorio de Bramante. Justamente este templo, levantado por Bramante entre 1502-1510 por orden de los Reyes Católicos, marcó un hito importante en la arquitectura de templos circulares con claro recuerdo a los templos de Vesta romanos.

![sanpietroinmontorio]()

San Pietro in Montorio (Roma). 1510

Finalmente, en el Barroco, una de las mayores influencias que propiciaron la creación de los jardines ingleses con sus ruinas, y el empleo del templo circular será a través de la pintura paisajista. Se trata de un género, que si bien ya tiene sus arranques en el Renacimiento, se generalizará en la Europa del Norte, en un contexto en que la nueva burguesía y el protestantismo hace que se separen de los temas míticos clásicos y religiosos y se enfoque más hacia la pintura de género o de paisajes, tanto urbanos como de campo. Al mismo tiempo, en Italia se creaba el género de pintura de paisaje clasicista en donde Annibale Carracci (1560-1609) fue el gran exponente, utilizando el tema religioso o mitológico para incluirlo en un paisaje abierto. Su influencia recayó directamente en la pintura francesa, sobre todo en pintores como Nicolás Poussin (1594-1665) o Claudio de Lorena (ha.1600-1682), en cuyos paisajes se alternan con ruinas de arquitecturas clásicas que recordarán mucho al jardín inglés.

![800px-Claude_Lorrain_Apollo_Muses]()

Claudio de Lorena. Apolo y las Musas en el Parnaso. 1680

Todo ello derivará en la pintura del Romanticismo, en donde el paisajismo inglés estará en consonancia con los conceptos de lo sublime y lo pintoresco, los cuales son utilizados en el ámbito de la literatura, filosofía, arquitectura y pintura. Pintores como John Constable (1776-1837), Turner (1775-1851) o el alemán Caspar David Friedrich (1774-1840) son algunos ejemplos sobresalientes entre otros muchos.

INFLUENCIAS DEL JARDÍN INGLÉS Y EL USO DEL TEMPLO CIRCULAR

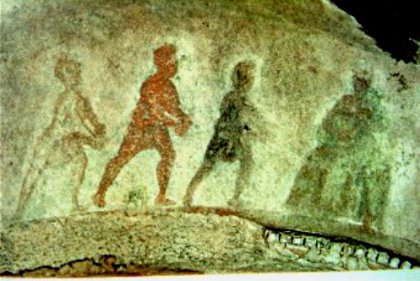

Si hay algo coincidente en el mundo romano y medieval, además de que el modelo de jardín fuera tendente a lo geométrico, es que hay ciertos apuntes hacia el jardín salvaje y natural. Así lo vemos en algunas representaciones de pinturas pompeyanas o en la arquitectura de jardines hispanomusulmanes.

En el Renacimiento, el templo de planta centralizada adquiere una gran importancia ya que representa la perfección. Y en esa perfección, real o más bien ideal, hay ciertas demostraciones que los pintores del quatroccento plasmaron en sus obras. Prueba de ello son las imágenes de ciudad ideal que se representan en algunas obras o como fondos de algunas pinturas.

![fsn-1460362]()

Imagen de ciudad ideal. Atribuido a Piero della Francesca. Hacia 1475

En el Manierismo, empezamos a ver cómo en algunas partes de los jardines regularizados o en terrazas, se impone en tema del agua, el juego de las ruinas, cuevas artificiales con rocallas, o personajes fantásticos que nacen en medio de la naturaleza, como ocurre en el jardín manierista de Bomarzo (1552).

![bomarzg]()

Jardín de Bomarzo (Italia) 1552

En los jardines acuáticos del cardenal de Este en Tívoli (1560-1570), se reproduce una copia del templo de Vesta romano conservado en la misma ciudad en medio de una recreación de los montes Apeninos y cascadas de agua.

![srvr]()

Jardines de la Villa de Este (Tívoli, Italia). Grabado de Francesco Venturini (1691)

En algunos dibujos o grabados planteados sobre el jardín renacentista, ya aparece la importancia de la ubicación de un templo clásico de planta circular o una construcción con características similares. Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) así lo plantea en un dibujo de jardín con un edificio circular elevado sobre una colina y rodeado de un canal de agua, o también en un grabado Johann Friedrich Greuter (1590-1662) sobre los jardines del Palacio Borguese en Roma, en el que se aprecia un templo circular sin techar en medio de sus jardines.

![fig2-giorgiomartinijardin]()

Jardín dibujado por Giorgio Martini (s.XV)

Centrándonos en los inicios del Barroco y concretamente en Inglaterra, uno de los arquitectos que introdujo la arquitectura clasicista fue Iñigo Jones (1573-1652), quien trajo por primera vez una de las copias del Tratado de Arquitectura de Palladio. Igualmente visitó diversas ciudades italianas, por supuesto Roma y el templo de San Pietro in Montorio, el cual lo recreó en medio de una escenografía de jardín en 1635. Gracias a la influencia palladiana y a la publicación de sus diseños, la arquitectura clásica se impuso principalmente en Inglaterra a través de arquitectos como Christopher Wren (1632-1723), Robert Adams (1728-1792) o Sir John Soane (1753-1837). Muchos de estos arquitectos, en su obligada educación, se embarcaban para realizar el Gran Tour, un viaje cuyo destino final era Italia y sus ciudades, en donde los arquitectos realizaban un sinfín de estudios rápidos de ruinas que luego recreaban de manera inventiva para el diseño de caprichos y jardines.

![673276]()

Dibujo de Íñigo Jones (Chatsworth Collection) 1635

Por tanto, gracias a la influencia palladiana, la pintura de paisaje, las experiencias de los viajes y el nuevo ideal de contacto de la naturaleza a través de lo sublime y lo pintoresco, surgirá el jardín inglés y la creación de estos caprichos o templos clásicos.

![324_main (1)]()

Capricho con templo junto a un lago. Robert Adams (ha.1750) en Sir John Soane Museum

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMPLOS CIRCULARES EN EL JARDÍN INGLÉS

El Templo de la Antigua Virtud. Jardines de Stowe (Inglaterra). 1734

Fue uno de los primeros templos circulares creado hacia 1734 por William Kent (1684-1748), uno de los primeros arquitectos paisajistas para cuyo trabajo se basó en un relato literario de Joseph Addison titulado The Tatler (1710) en el que se describía cómo un sonámbulo paseaba por caminos sinuosos entre templos con estatuas. Este templo se creó para albergar en su interior estatuas de grandes personajes griegos como Sócrates u Homero.

![Temple of Ancient Virtue]()

Templo de la Antigua Virtud. Jardines de Stowe (Inglaterra)

Templete de Apolo. Jardines de Stourhead (Wiltshire, Inglaterra). 1765

La mansión y jardines de Stourhead se realizaron a partir de 1715 por diversos arquitectos dentro de un estilo palladiano. Concretamente fue Henry Flitcroft (1697-1769) quien realizó el Templo de Apolo junto con los templos de Ceres y Hércules. La originalidad de este templete es que las columnas que rodean el templete están unidas por el entablamento con huecos cóncavos entre las columnas.

![46550454]()

Templete de Apolo. Jardines de Stourhead (Wiltshire, Inglaterra). 1765

Templo de Aeolus. Kew Gardens (Londres, Inglaterra). 1760-65

Este templete fue diseñado por el arquitecto William Chambers (1723-1796) y construido entre 1760-1765. Está elevado sobre una colina artificial desde donde se puede ofrecer una vista panorámica de los jardines y el lago.

![DSC_0608]()

Templo de Aeolus. Kew Gardens (Londres, Inglaterra). 1760-65

El Templo del Amor. El jardín inglés del Palacio de Versalles (Francia). 1778

En los jardines de Versalles, la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI, mandó construir un jardín al estilo inglés ya que se estaba imponiendo como una nueva moda. Por ello, el arquitecto Richard Mique (1728-1794) junto con el pintor Hubert Robert (1733-1808) crearon este nuevo espacio ajardinado. Entre las diversas arquitecturas se levantó el Templo del Amor en 1778 bajo el nuevo estilo neoclasicista, todo en mármol y con un cuidado de la escultura y relieves gracias al escultor Deschamps. En el centro, una escultura de un joven Cupido alado destaca y le da protagonismo al templo.

![p1080313ze3]()

El Templo del Amor. Versalles (Francia) 1778

Pabellón griego. Jardín del Príncipe (Aranjuez, Madrid, España). 1791

Los jardines del Príncipe en Aranjuez se llamaron así porque fueron mandados construir por el rey Carlos IV cuando todavía era príncipe heredero, aunque su origen se remonte al rey Fernando VI. La construcción de los jardines se realizaron en 1763 por Pablo Boutelou (miembro de una larga familia especializados en botánica y jardinería). Con Carlos IV se llevaron a cabo nuevas reformas y añadidos, entre ellos el estanque con los pabellones chinescos y el templo griego, los cuales fueron construidos por Juan de Villanueva (1739-1811), siguiendo los modelos del neoclasicismo y romanticismo tanto francés como inglés.

![DSCN1170]()

Pabellón griego. Jardín del Príncipe (Aranjuez, Madrid, España). 1791.

Templo de Venus. Jardines de El Capricho (Madrid. España) 1795

La propiedad del Capricho con sus jardines fueron un encargo de la Duquesa de Osuna con el deseo de competir con la reina de España María Luisa de Parma, quien estaba levantando los jardines del Príncipe de Aranjuez, y con la Duquesa de Alba. El deseo de la Duquesa de Osuna fue la realización de un pabellón o palacete en un jardín inglés que sirviera de recreo y lugar de fiestas y celebraciones. Para ello, encargó el proyecto a varios jardineros: en un primer momento a Pablo Boutelou (en 1784) y después Jean Baptista Mulot (1787) y Pierre Provost (1790-1801), quienes trabajaron en el Petit Trianon de Versalles, que realizaran la planificación del jardín y sus caprichos con la colaboración del decorador Ángel María Tadey. Entre sus caprichos, destaca el Templo de Venus, levantado sobre una colina artificial, aunque actualmente ostenta el nombre del Templo de Baco por la escultura central del pabellón (la original escultura de Venus se encuentra en el pabellón del Avispero). La novedad de este templo es que en lugar de ser de planta circular es de planta elíptica, algo que rompía con la tradición de estos templos, y es que al querer destacar por encima de la reina de España, quiso intencionadamente cambiar algunos modelos. Aunque actualmente simula un templo en ruinas al carecer de cúpula, sabemos que en su día estuvo cubierta por la misma y tiempo después se cayó.

![DSC_2840_3]()

Templo de Venus (Baco) en el jardín de El Capricho (Madrid, España)

BIBLIOGRAFÍA

ANÍBARRO, Miguel Ángel: La construcción del jardín clásico: Teoría, composición y tipos. Ediciones Akal. Madrid. 2002.

FARIELLO, Francesco: La arquitectura de los jardines. De la Antigüedad al siglo XX. Editorial Reverté. Barcelona. 2004.

SEGUÍ, Virginia: “Los jardines del Renacimiento. I.- Las ciudades italianas” en Alenarte. Revista Cultural y Artística. 14 de marzo 2008.

VON BUTTLAR, Adrián: Jardines del Clasicismo y el Romanticismo: El jardín paisajista. Editorial Nerea. Madrid. 1993.

Por David Gutiérrez

![]()

![]()